Frohes neues Jahr! Ich bin ein riesiger Fan der Dune-Bücher von Frank Herbert (Affiliate Link). Mittlerweile habe ich den kompletten Zyklus mehrfach gelesen. Was mir dabei oft auffällt ist, dass viele der Schemata sich gut auf aktuelle Themen übertragen lassen. Deshalb habe ich mir für den Start in 2026 vorgenommen, eine Serie zu schreiben, in der ich Dune als Meta-Modell für die Unternehmensnachfolge nutze. In diesem ersten Teil (von insgesamt sechs) beginne ich mit einem Thema, das zu Unrecht einen schlechten Ruf bekommen hat: Macht.

Einstieg

Die Unterschriften waren gesetzt, die Schlüssel übergeben, die Pressemitteilung war draußen. In den Gesprächen mit Kunden und Banken sprach man mich als „den neuen Geschäftsführer“ an, und ich merkte, wie schnell Menschen sich an eine neue Formel gewöhnen. Auf dem Papier war alles eindeutig.

Und trotzdem gab es Tage, an denen ich im eigenen Haus wirkte wie ein Besucher mit Zugangsberechtigung.

Nicht weil mir jemand offen widersprochen hätte. Es war subtiler. Entscheidungen, die eigentlich längst gefallen sein sollten, blieben „noch einmal zu klären“. Informationen erreichten mich spät oder gefiltert. Vereinbarungen wurden eingehalten – aber nur so weit, wie sie niemandem weh taten. Wer vorher an einer bestimmten Stelle angerufen hatte, tat es weiterhin. Manche Themen wurden gar nicht erst auf den Tisch gelegt, sondern in Nebensätzen abgefedert: „Das klären wir intern.“ Und irgendwann verstand ich: Es gibt eine formale Organisation, und es gibt die, die wirklich entscheidet.

In der Nachfolge ist das kein Ausnahmefall. Es ist der Normalzustand in Übergängen. Der Irrtum liegt nur darin, ihn als Kommunikationsproblem zu behandeln. In Wirklichkeit ist es ein Machtproblem – und zwar eines, das niemand gern so nennt.

Das Dune-Prinzip: Formale Herrschaft ist nicht Kontrolle

In Dune wird Macht nicht dadurch stabil, dass jemand einen Titel trägt. Titel sind eine Oberfläche. Entscheidend ist, wer Ressourcen kontrolliert, wer Abhängigkeiten organisiert und wer die Deutung dessen prägt, was „legitim“ ist.

Das Imperium hat einen Kaiser. Es gibt Institutionen, Regeln, Protokolle. Und es gibt einen Landsraad (eine Art aristokratisches Parlament), der die Interessen der Häuser bündelt. Dazwischen bewegen sich Akteure, die offiziell beraten, aber faktisch steuern. Macht entsteht nicht aus der Existenz eines Systems, sondern aus seiner inneren Statik: Wer kann wen isolieren, wer kann wen versorgen, wer kann wen oder was entziehen?

Das Prinzip dahinter ist nüchtern:

- Macht ist die Fähigkeit, Entscheidungen durchzusetzen, nicht die Berechtigung, sie zu treffen.

- Legitimität ist eine Ressource, die von Gruppen vergeben wird – und wieder entzogen werden kann.

- Ein Machtwechsel ist selten ein Ereignis, sondern eine Phase, in der verschiedene Zentren gleichzeitig Einfluss beanspruchen.

Die Fiktion der „Übergabe“ suggeriert, dass Macht wie ein Gegenstand überreicht werden kann. Dune zeigt das Gegenteil: Macht hängt an Netzwerken, Gewohnheiten, Loyalitäten, Informationswegen und an der Angst vor Kontrollverlust. Das System kann ein neues Gesicht akzeptieren – ohne seine innere Logik zu verändern. Genau darin liegt die Gefahr: Formal wirkt alles ruhig, während sich die reale Ordnung nur minimal bewegt.

Wer Nachfolge in einem Familienunternehmen erlebt hat, erkennt dieses Muster sofort: Die entscheidende Frage ist nicht „Wer ist Geschäftsführer?“, sondern „Wer kann in diesem System etwas durchsetzen und warum?“

Übertragung auf Unternehmensnachfolge: Warum „Geschäftsführer sein“ nicht automatisch Wirksamkeit bedeutet

In der Unternehmensnachfolge wird gern über Übergabeverträge gesprochen, über Rollen, über Organigramme. Das ist nicht falsch. Es ist nur nicht der Kern. Der besteht daraus, dass in den ersten Monaten nach der formalen Übergabe treffen zwei Realitäten aufeinander.

Realität A: Die juristische.

Sie ist klar, überprüfbar, bankfähig. Sie benennt Zuständigkeiten, Eigentum, Haftung, Vollmachten.

Realität B: Die soziale.

Sie besteht aus Routinen, Beziehungen, impliziten Abmachungen und unausgesprochenen Regeln. Sie ist nicht weniger real – nur nicht dokumentiert.

Nachfolge scheitert selten daran, dass Realität A schlecht gemacht wurde. Sie scheitert daran, dass Realität B ignoriert wird, oder dass man glaubt, sie werde sich automatisch an die neue Realität A anpassen.

Informelle Entscheidungszentren sind keine „Störung“ – sie sind das eigentliche System

In vielen mittelständischen Unternehmen gibt es neben der formalen Hierarchie informelle Zentren, die über Jahre gewachsen sind:

- ein Produktionsleiter, der „die Mannschaft“ hält und faktisch entscheidet, was möglich ist

- eine Assistentin der Geschäftsführung, die die Informationsflüsse steuert, ohne es zu wollen

- ein langjähriger Vertriebsleiter, der die Schlüsselkunden persönlich bindet und dadurch die Agenda setzt

- ein Familienmitglied, das formal keine Rolle hat, aber bei Grundsatzfragen die Richtung bestimmt

- ein externer Berater, der Vertrauen besitzt, das der Nachfolger noch nicht hat

Diese Zentren sind nicht per se schlecht. Oft haben sie das Unternehmen durch Krisen getragen. Sie sind Ausdruck dessen, was in der Vergangenheit funktioniert hat. Das Problem entsteht, wenn ein Nachfolger glaubt, dass mit dem Wechsel des Titels auch die Schwerkraft im System wechselt.

Sie wechselt nicht. Sie muss verschoben werden. Und das ist Arbeit, kein Ereignis.

„Macht“ klingt hart, aber die Alternative ist Naivität

Viele Nachfolger meiden den Begriff Macht. Er ruft Bilder hervor von Dominanz und Manipulation. In Familienunternehmen hängt daran zusätzlich Moral: Wer über Macht spricht, wirkt schnell „undankbar“ oder „machtbesessen“.

Aber im Übergang ist Macht eine sachliche Kategorie. Sie beantwortet Fragen wie:

- Wer entscheidet wirklich, welche Themen Priorität haben?

- Wer kann Veränderungen verzögern, ohne offen zu widersprechen?

- Wer hat Zugang zu welchen Informationen – und wer nicht?

- Wer definiert, was als „vernünftig“ oder „riskant“ gilt?

- Wer wird in Konflikten als Schiedsrichter akzeptiert?

Wenn diese Fragen nicht gestellt werden, entstehen Missverständnisse, die sich persönlich anfühlen, aber strukturell sind. Der Nachfolger glaubt, es gehe um seine Kompetenz. Die Organisation reagiert auf eine Bedrohung ihrer inneren Ordnung.

Die häufigste Illusion: „Ich habe die Verantwortung – also habe ich die Kontrolle“

Das ist der Moment, in dem Nachfolge gefährlich wird: Wenn Verantwortung formal übertragen wird, Kontrolle aber sozial nicht. Dann entsteht eine asymmetrische Lage:

- Der Nachfolger trägt Ergebnisverantwortung, aber kann entscheidende Hebel nicht bewegen.

- Der Vorgänger hat offiziell losgelassen, bleibt aber faktisch Referenzpunkt.

- Führungskräfte orientieren sich an dem, der am wenigsten Unsicherheit auslöst – und das ist selten der Neue.

In dieser Phase werden Dinge gesagt, die harmlos klingen, aber Macht markieren:

- „Das haben wir immer so gemacht.“

- „Bevor wir das ändern, sollten wir noch mal mit X sprechen.“

- „Der Senior hat dazu eine klare Meinung.“

- „Das muss in der Familie abgestimmt werden.“

Der Fehler wäre, das als Widerstand zu werten. Häufig ist es ein Versuch des Systems, Stabilität herzustellen. Nur: Diese Stabilität kann den Nachfolger handlungsunfähig machen und ihn in die Rolle drängen, die niemand offen ausspricht: Geschäftsführer ohne Durchgriff.

Was viele Übergaben übersehen: Legitimität ist nicht automatisch vererbbar

In Familienunternehmen wird Legitimität oft mit Eigentum oder familiärer Zugehörigkeit verwechselt. Beides kann den Zugang erleichtern. Aber Legitimität im Alltag entsteht anders:

- durch Verlässlichkeit in kleinen Entscheidungen

- durch konsistente Prioritäten

- durch die Fähigkeit, Konflikte auszuhalten, ohne zu flüchten

- durch das sichtbare Tragen von Konsequenzen

Das braucht Zeit. Und genau deshalb sind die ersten Monate so heikel: Die formale Legitimität ist sofort da, die soziale entsteht langsam. In der Zwischenzeit gewinnt das, was schon da ist. Informelle Machtstrukturen füllen das Vakuum.

Wenn man das nicht erkennt, kommt es zu typischen Eskalationen:

- Der Nachfolger zieht an, das System bremst – und er interpretiert es als Illoyalität.

- Der Vorgänger mischt sich „nur noch punktuell“ ein – und alle orientieren sich wieder an ihm.

- Die Familie verlangt Ergebnisse – ohne zu verstehen, dass das System gerade um Macht ringt.

- Der Nachfolger erhöht den Druck – und verstärkt damit die Abwehr.

Das Tragische daran: Nach außen wirkt es wie ein Führungsproblem. Intern ist es ein Macht- und Legitimitätsproblem.

Die unsichtbare Nebenbühne: Die Familie als institutionelles Machtzentrum

Im Mittelstand ist „die Familie“ oft keine private Kategorie, sondern eine Institution mit eigener Logik. Sie ist Eigentümerin, Identitätsstifterin, moralische Instanz – und manchmal auch Konfliktraum.

Nachfolger geraten hier in einen doppelten Spagat:

- In der Organisation sollen sie entscheiden.

- In der Familie sollen sie loyal sein.

Und Loyalität wird selten explizit verhandelt. Sie zeigt sich in Tonlagen, in Erwartungen, in kleinen Grenzüberschreitungen: der Anruf am Sonntag, die Nachfrage nach „deinem Plan“, der Kommentar zum „Auftreten“ gegenüber Mitarbeitern.

Wer das unterschätzt, versucht die Unternehmensführung mit formalen Mitteln zu stabilisieren und merkt nicht, dass die eigentliche Machtfrage in einem anderen Raum verhandelt wird.

Was ich rückblickend anders benennen würde

In meiner eigenen Nachfolge habe ich zu lange so getan, als ginge es um Entscheidungen. In Wahrheit ging es darum, wer das Recht hatte, Entscheidungen zu setzen.

Ich habe versucht, durch Sachlogik zu überzeugen. Das funktioniert in stabilen Systemen gut. In Übergängen reicht es nicht. In Übergängen zählt nicht nur, was richtig ist, sondern wer die Ordnung repräsentiert, in der „richtig“ definiert wird.

Das ist unbequem, weil es die romantische Vorstellung zerstört, Nachfolge sei im Kern eine Frage von Kompetenz und Fleiß. Kompetenz hilft, Fleiß auch. Aber sie ersetzen nicht die Arbeit am Machtgefüge: an Informationswegen, an Rollen, an Loyalitäten, an der Frage, wer in welchem Kreis wem verpflichtet ist.

Und noch etwas: Das lässt sich nicht delegieren. Der Nachfolger kann vieles delegieren – aber nicht den Aufbau von Wirksamkeit.

Zusammenfassung

Nachfolge wird oft als Übergabe erzählt: Vertrag, Schlüssel, Titel, Handschlag. Das ist eine notwendige Hülle. Aber die eigentliche Bewegung ist tiefer: ein Machtwechsel im System.

Macht in diesem Sinn ist keine moralische Kategorie. Sie ist die Frage, ob Entscheidungen Wirklichkeit werden. In der Nachfolge kollidieren formale und informelle Ordnung. Wenn diese Kollision nicht bewusst gesehen wird, entsteht ein gefährlicher Zustand: Verantwortung ohne Wirksamkeit.

Das ist der Punkt, an dem viele Nachfolger innerlich kippen. Sie arbeiten mehr, erklären mehr, kontrollieren mehr – und werden trotzdem nicht wirksam. Nicht, weil sie unfähig wären, sondern weil sie in einem System agieren, dessen Entscheidungszentren noch nicht neu sortiert sind.

Wer Nachfolge ernst nimmt, behandelt sie nicht primär als juristischen Akt, sondern als Phase struktureller und sozialer Neuordnung. Die Frage lautet dann nicht: „Ist die Übergabe erledigt?“

Sondern: „Wo liegt reale Macht – und wie verschiebt sie sich, ohne das System zu zerreißen?“

Fazit

Klarheit über Machtverhältnisse entsteht nicht aus Dokumenten. Sie entsteht in den ersten Monaten – in dem, was entschieden wird, was liegen bleibt und wer sich woran orientiert.

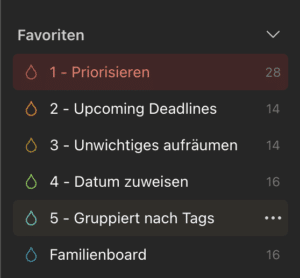

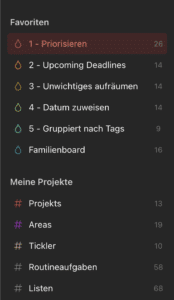

Alles in allem mache ich das nun seit etwa vier Monaten so und bin erst einmal zufrieden. Ich habe mich damit dem klassischen GTD wieder etwas mehr angenähert, kann flexibler auf sich ändernde Umstände reagieren und komme dennoch mit meinen Themen voran. Kurz gesagt: Wenn sich das Leben ändert, darf sich auch das System ändern!

Alles in allem mache ich das nun seit etwa vier Monaten so und bin erst einmal zufrieden. Ich habe mich damit dem klassischen GTD wieder etwas mehr angenähert, kann flexibler auf sich ändernde Umstände reagieren und komme dennoch mit meinen Themen voran. Kurz gesagt: Wenn sich das Leben ändert, darf sich auch das System ändern!